"'Software-Großvater' hört er nicht gerne"

Die Filmemacher Peter Haas und Silvia Holzinger porträtieren in ihrem Film "Weizenbaum. Rebel at Work" den Computerpionier Joseph Weizenbaum. ORF.at hat mit Haas über "Software-Großväter", die Anfänge des Computerzeitalters und die Möglichkeiten des digitalen Filmemachens gesprochen.

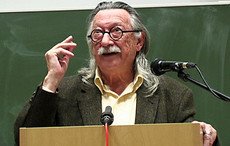

Rund 14 Wochen lang saßen Haas und Holzinger auf dem Sofa der 84-jährigen Informatiklegende und hörten den Erinnerungen und Anekdoten des "genialen Geschichtenerzählers" Weizenbaum zu. Aufzeichnungen der Sitzungen verdichteten die beiden Filmemacher, die Weizenbaum auch auf Vortragsreisen durch Deutschland begleiteten, mit Archivbildern aus den 50er und 60er Jahren zum Filmporträt "Weizenbaum. Rebel at Work".

Weizenbaum sei ein Jahrhundertzeuge, der in die abstrakte Welt der Software- und Informatikgeschichte ein faszinierendes Leben einbrachte, sagt Haas im Gespräch mit ORF.at.

Derzeit touren Haas und Holzinger mit ihrem Film, der vor kurzem mit dem Wolfgang von Kempelen Preis 2007 für Informatikgeschichte ausgezeichnet wurde, durch Universitäten und Kinos in Deutschland und der Schweiz.

Joseph Weizenbaum, der am 8. Jänner 1923 in Berlin geboren wurde, musste 1936 aus Nazi-Deutschland in die USA emigrieren. In Detroit studierte er in den 1940er Jahren Mathematik. 1963 wurde er als Associate Professor ans Massachusetts Institute of Technology [MIT] berufen. Mit seinem 1966 veröffentlichten Computerprogramm ELIZA kritisierte Weizenbaum die damals wie heute oft naiven Vorstellungen von "künstlicher Intelligenz". In ELIZA gibt sich der Rechner als Psychiater aus, der mehr oder weniger gut auf Stichworte reagiert, die vom User eingegeben werden. Dabei sieht es zuweilen danach aus, als würde der Computer den Menschen tatsächlich verstehen.

Später nahm Weizenbaum in zahlreichen Büchern und Vorträgen eine zunehmend kritische Haltung zur Macht des Computers und zur "künstlichen Intelligenz" ein. Seit einigen Jahren lebt Weizenbaum wieder in Berlin. "Für jemanden, der nur einen Hammer hat, sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus", sagte Weizenbaum Anfang Februar bei einer Diskussion im Rahmen der Vorführung des Films bei der diesjährigen transmediale in Berlin: "Der heutige Hammer ist der Computer."

==ORF.at: Wie ist es zum Film "Rebel at Work" gekommen?==

Haas: Wir hatten bei einem gemeinsamen Besuch im Silicon Valley eine vage Idee. Dort haben wir das Computer History Museum besucht, die wahrscheinlich weltgrößte Sammlung ausrangierter Computer-Prototypen - in gewisser Weise auch eine Sammlung gescheiterter Hard- und Software-Projekte. Im Museum machten uralte Computerpioniere ehrenamtlich Dienst. Das waren 80- bis 90-jährige Greise. Wenn man so will die ersten Programmierer, die es gab und die heute noch leben.

Wir wollten daraufhin "Software-Großväter" porträtieren. Unser Projekt wurde jedoch bei den Förderstellen abgelehnt. Wir haben dennoch in Europa weiterrecherchiert. Unser erster Kandidat war Joseph Weizenbaum.

ORF.at: Was hat Sie an der Person Weizenbaums interessiert?

Haas: Erst mal ist er, was er selbst nicht gerne hört, ein "Software-Großvater" - "Grandfather nerd" war auch ein Arbeitstitel des Films. Darüber hinaus ist Weizenbaum ein Jahrhundertzeuge, der in die abstrakte Welt der Software- und Informatikgeschichte ein faszinierendes Leben einbrachte. Von der Flucht aus Nazi-Deutschland über seine beispiellose Karriere in Amerika und jetzt wieder als schillernder Redner in Europa.

Uns hat diese geschichtliche Dimension gereizt. Weizenbaum ist ein genialer Geschichtenerzähler, dessen Leben eng mit der Jahrhunderterfindung Computer verwoben ist.

ORF.at: Wie war die Zusammenarbeit mit Weizenbaum während der Dreharbeiten?

Haas: Wir haben etwa 14 Wochen bei Weizenbaum auf dem Sofa verbracht. Wir haben uns seinem Lebensrhythmus angepasst, wir blieben oft bis in die Nacht und waren mit ihm im Kino und beim Essen. Wir sind Freunde geworden und haben viel diskutiert.

Wir haben eigentlich pro Tag nur rund eineinhalb Stunden mit ihm gearbeitet. Weizenbaum ist ein Geschichtenerzähler, den man nicht mit kurzen Fragen und kurzen Antworten einfangen kann. Deshalb haben wir Sitzungen gemacht, an deren Anfang nur eine knappe Vorgabe stand, in etwa "Erinnere dich doch an die Zeit" so und so.

Dabei sind sehr viele Exkurse entstanden, die scheinbar vom Thema ablenkten. Im Laufe der Wochen haben wir aber verstanden, dass wir mit dieser Methode dem komplexen Menschen Weizenbaum am ehesten gerecht werden können. Ich glaube auch, dass ihm das sehr gefallen hat.

ORF.at: Sie bezeichnen sich selbst als Computer-Nerd und haben auch jahrelang als Software-Entwickler gearbeitet. Teilen Sie den Computer-Skeptizismus Weizenbaums?

Haas: Ich glaube nicht, dass Weizenbaum pauschal Computerskeptiker ist. Er ist noch immer ein interessierter und sehr fähiger Computeranwender. Er hat vier Laptops und den neuesten iPod zu Hause. Wir "skypen" auch miteinander.

Weizenbaum ist Gesellschaftskritiker. Sein Fach Informatik und die Jahrhunderterfindung Computer stecken das Gebiet ab, auf dem er seine Gesellschaftskritik begonnen hat und am besten begründen konnte. Ich teile seine Skepsis in Hinblick auf die Naivität, mit der sich viele den scheinbaren Fortschritt in der Computerbranche schönreden wollen. Man kann auch sagen, wir haben uns recht früh auf die Seite von Joseph Weizenbaum geschlagen.

ORF.at: In dem Film wird auch sehr viel Archivmaterial und Found Footage verwendet. Wie sind Sie zu den Materialien gekommen?

Haas: Wir haben fast alles aus dem Internet Archive. Dort finden sich in Verbindung mit den Prelinger Archives rund 35.000 historische Filme, die unter einer Creative-Commons-Lizenz stehen.

Das war für uns sehr spannend, weil wir dort sehr viele Hintergrundfarben und -geräusche der 50er und 60er Jahre in Amerika finden konnten. Wir konnten damit auch die langen Gespräche mit Weizenbaum auflockern und kontrastieren.

ORF.at: Ihren Film haben Sie aber nicht unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht?

Haas: Wir haben den Film aus eigenen Mitteln finanziert und müssen ihn durch den DVD-Verkauf und durch Tourneen an Universitäten und Kinos refinanzieren. Das geht erstaunlich gut, war jedoch vorher nicht abzusehen.

ORF.at: Wollen Sie den Film auch zum Download anbieten?

Haas: Wir denken darüber nach und haben auch Angebote. Aber im Moment konzentrieren wir uns auf die Tournee und den DVD-Verkauf. Wir werden aber ziemlich sicher eine kleine iPod-Videoversion machen. Herschenken können wir uns noch nicht leisten.

Bevor Peter Haas zum Filmemachen fand, arbeitete er als Software-Entwickler und leitete ein Software-Unternehmen für mobile Anwendungen. Silvia Holzinger studierte Kommunikationswissenschaften und absolvierte 2001 das Videolab Wien. Haas und Holzingers erster Film "Roba Forestiera" wurde auf zahlreichen europäischen Filmfestivals gezeigt.

ORF.at: Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten des Filmvertriebs über das Internet?

Haas: Man braucht dazu einen sehr guten Business-Plan und sehr viel unternehmerische Fantasie. Alibi-Initiativen, die daraus bestehen, dass man DVD und Film auf die Website klebt und anbietet, bewirken nichts.

ORF.at: Sie haben den Trailer zum Film auch auf YouTube veröffentlicht. Bringt die Promotion mit solchen Plattformen etwas?

Haas: Nein, das hat nichts oder wenig gebracht. YouTube wird in erster Linie in Amerika genutzt. Für Deutschland oder Österreich hat das kaum Bedeutung. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Google Video. Wir haben den Durchbruch durch unseren Verteiler und unsere Website erzielt.

ORF.at: Sie setzen ganz auf das digitale Kino. Welche Vorteile bringt das?

Haas: Digitales Kino ist ein Sammelbegriff für viele verschiedene Versuche und Initiativen. Ich komme aus der Software-Branche und habe nur mit dem Filmen angefangen, weil der Film digital ist. Wir können mit Computern umgehen und haben so einen Wettbewerbsvorteil. Mit "chemischen" Filmen kenn' ich mich nicht aus.

Wir hatten in erster Linie damit zu kämpfen, dass wir einen Film ohne Geld ins Kino bringen wollten. Die Fertigstellung des Films war eine Herausforderung. Das digitale Kino hat uns die Chance geboten, sehr vieles selber zu machen und in Marktlücken zu gehen, in die der traditionelle Verleih nicht hineingehen kann oder will.

Die Verleiher tun sich mit den unterschiedlichen digitalen Formaten schwer. Die meisten haben noch ein riesiges Wissensdefizit. Manche scheuen auch den Paradigmenwechsel. Die wenigen digitalen Vertriebe und Verleihmöglichkeiten sind oft noch geschlossene, extrem stark subventionierte Ökosysteme. Wen man sich diesen Umständen nicht anpasst, bleibt man auch mit einem interessanten Film außen vor. Wir sind weder in die österreichische docuzone noch bei Salzgeber in Deutschland hineingekommen.

Wir haben aber gemerkt, dass der Film an Universitäten, vor allem im Bereich der Informatik, in Deutschland und der Schweiz mit sehr großem Interesse wahrgenommen wird. Wir werden eingeladen und so ist daraus eine eigene Art von Kino geworden, die nicht nur Filmprojektion ist, sondern viel mehr. Wir bringen einen eigenen Server mit und rendern den Film speziell für die Abspielmöglichkeiten vor Ort. Wir sind immer dabei. Nach dem Film gibt es oft lange Diskussionen. Die Höhepunkte sind immer dann, wenn auch Weizenbaum selbst dabei ist, wie etwa in Berlin. Wir sind übrigens für Anfragen offen.

(futurezone | Patrick Dax)